Saint-Louis

L’Île de Saint-Louis, surnommée dans le passé la « Venise africaine », est classée au répertoire du patrimoine mondial de l’Unesco depuis l’an 2000, en raison de la valeur historique et patrimoniale de la vieille ville. Son architecture coloniale est unique, avec ses maisons ‘à balcon’ et ‘à galerie’, leur façade de chaux, leur double toiture en tuile, leur balcon en bois et leur balustrade en fer forgé, ainsi qu’avec ses maisons basses de style portugais. L’île s’articule en trois parties : le quartier Nord, le quartier Sud et la place Baya Ndar (anciennement place Faidherbe) avec le Palais de la Gouvernance au centre. Cette minuscule bande de terre est reliée par l’imposant Pont Faidherbe aux quartiers de l’Île de Sor – anciennement les quartiers indigènes – qui représentent de nos jours, avec Bango et le quartier des pêcheurs Guet-Ndar, les quartiers de la ville de Ndar (le nom de la ville en Wolof).

Vue depuis l’Île de Sor: le Fleuve Sénégal et le Pont Faidherbe.

La vielle ville coloniale est insérée entre les deux bras de l’embouchure du fleuve Sénégal, en un mariage subtil entre paysage terrien et fluvial, qui s’étend au nord vers la Mauritanie, et au sud vers la plage Hydrobase. Au sud de la ville de Saint-Louis s’étend la Langue de Barbarie, une presqu’île sablonneuse adjacente à l’Océan Atlantique, aussi classée patrimoine de l’Unesco.

Vue depuis l’Île de Sor: le Fleuve Sénégal et la pointe Sud de l’Île de Saint-Louis

Fondée par les colons français au XVIIe siècle (et aussi sous influence portugaise, hollandaise et britannique), ancienne capitale politique de l’Afrique occidentale française (AOF, jusqu’à 1902) et du Sénégal (jusqu’à 1957), l’Île de Saint-Louis a été le premier comptoir français sur la côte atlantique africaine. Elle était une plaque tournante pour les négociants européens remontant le fleuve à longueur d’année à la recherche d’esclaves, mais aussi de gomme arabique, d’or, d’ivoire et d’autres produits. Elle a exercé une influence économique et culturelle prépondérante sur les régions d’Afrique sous colonisation française. Cette influence s’est manifestée en particulier en termes d’architecture, de culture et d’artisanat, ainsi que d’éducation.

Bâtiments coloniaux, quartier Nord, Île Saint-Louis

Une ville de métissages et d’hybridations culturelles africaines et européennes

La ville a représenté, selon les termes de l’Unesco, le premier ‘laboratoire d’une nouvelle société différentielle’ s’exprimant par le métissage et l’hybridation d’influences africaines et européennes, qui ont façonné un imaginaire, une esthétique sociale et un mode de vie propres. Ces échanges ont contribué à la diffusion d’une synthèse culturelle dans tous les anciens pays de l’AOF (Mauritanie, Sénégal, Mali, Guinée, Côte d’Ivoire, Niger, Burkina Faso, Bénin). Saint-Louis symbolise de nos jours au Sénégal l’élégance et le raffinement, aussi grâce à l’héritage socioculturel des Signares de Saint-Louis. Ces femmes puissantes (métisses ou non) étaient entreprenantes et connues pour leur élégance et leur raffinement, à la croisée des cultures africaines et européennes. Elles ont acquis une influence et des richesses pendant la période coloniale en se mariant avec des hommes européens selon ‘le mariage à la mode du pays’, qui leur a servi d’ascenseur social aussi grâce à leur association avec les affaires du mari. Quant aux descendants métisses, ils ont acquis un statut et des richesses grâces aux héritages. Si de nos jours les Signares sont contestées par certains, car leur fortune s’est aussi construite grâce au commerce des esclaves, leur héritage culturel est toujours présent dans la mémoire populaire de la ville, notamment lors du festival des ‘Fanals’, où les femmes de Saint-Louis se déguisent en Signares avec leur robes volumineuses et élégantes et leurs chapeaux coniques. Des descendants métisses des Signares font toujours partie de la population saint-louisenne.

Bâtiments coloniaux, quartier Sud, Île Saint-Louis

Un renouveau culturel entre célébration et décolonisation du patrimoine

Tombée en léthargie après l’indépendance et le transfert de la capitale à Dakar à la fin des années 1950, qui a attiré nombreux fonctionnaires, artistes et intellectuels, Saint-Louis vit aujourd’hui un renouveau culturel, social et économique. Au niveau du patrimoine architectural, la ville s’est lancée dans un vaste programme de rénovation des anciens bâtiments coloniaux sous l’égide de l’Unesco et de l’État sénégalais. Quant à la mairie, elle s’est engagée dans une démarche de décolonisation patrimoniale de l’espace public en rebaptisant les noms des rues et des bâtiments historiques de l’île. Ainsi, la place Faidherbe, dédiée au gouverneur colonial et située au centre de l’île, a été rebaptisée Place Baya Ndar (la Place de Ndar), et sa statue a été retirée. D’autres rues et bâtiments sont rebaptisés selon les décisions d’une commission créée ad hoc par la mairie. Notons aussi qu’au niveau économique, avec la découverte d’importants gisements gaziers au large de Saint-Louis, la réouverture de l’aéroport et la construction en cours de l’autoroute reliant Dakar à Saint-Louis (et à la Mauritanie), le secteur économique ainsi que le tourisme culturel et d’affaires sont appelés à fortement se développer.

Bâtiments coloniaux rénovés, quartier Nord, Île de Saint-Louis

La vitalité des activités culturelles de Saint-Louis se manifeste, entre autres, par le développement d’espaces muséales sur l’île visant à valoriser et célébrer le patrimoine, tels que le Musée de la Photographie, MuPho, et son Archipel des Musées (quatre bâtiments dans le quartier Nord).

Affiche du MuPho, quartier Sud, Île Saint-Louis

Créés à partir de 2017 par Amadou Diaw pour rendre hommage aux photographes historiques de la ville et promouvoir la photographie contemporaine du continent (MuPho), transmettre l’histoire des luttes pour les indépendances et la souveraineté dans le continent (Musée des Indépendances) tout en valorisant les créations artistiques historiques et traditionnelles africaines (Musée du Sous Verre, Musée des Arts Classiques – Origines), ces espaces muséales représentent une stratégie de valorisation et de transmission du patrimoine historique articulée à une stratégie visant à favoriser le développement des secteurs touristiques et économiques de la ville. Art, culture, patrimoine, tourisme et économie s’imbriquent ainsi pour accompagner le développement et la promotion de la ville, et pour valoriser son identité et sa mémoire historique, sur fond de quête de souveraineté.

Le Musée des Indépendances, quartier Sud, Île de Saint-Louis

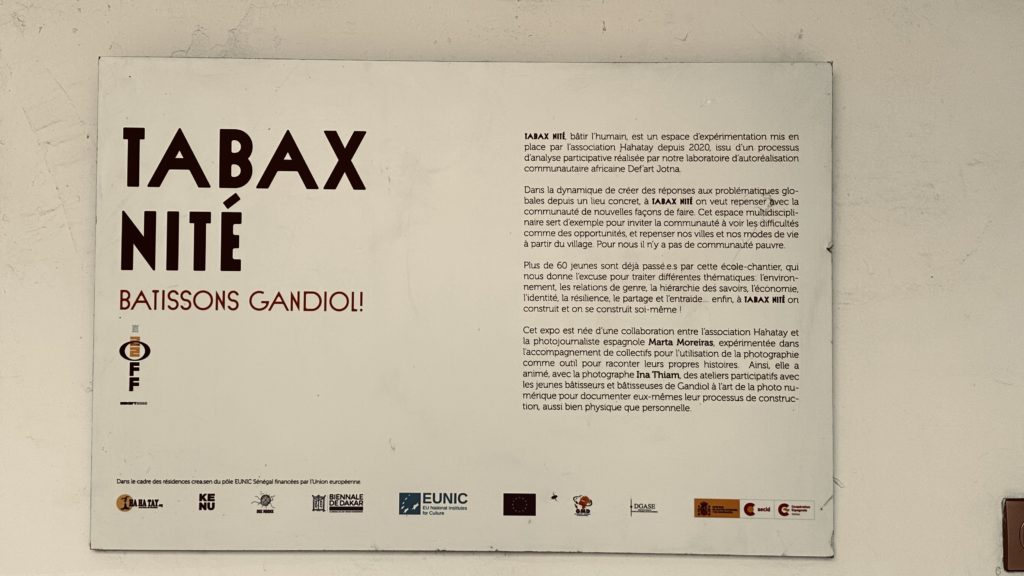

Les questions mémorielles et patrimoniales sont très importantes dans la ville de Ndar, étant donné son patrimoine matériel et immatériel colonial et les réflexions autour des processus de décolonisation qui sont en cours. La création en février 2024 de l’espace Ndar Weesul dans le quartier Sud de l’île par l’Association Hahatay, en collaboration avec des acteurs étatiques et privés de la coopération espagnole, atteste l’importance des questions liées au patrimoine auprès des acteurs culturels. Ce centre dédié au patrimoine, à la culture et à la communication, organise des expositions et des rencontres autour de l’expression artistique, la préservation du patrimoine et l’échange interculturel. Les acteurs du centre s’engagent aussi dans une réflexion concernant la redéfinition même du concept de patrimoine pour l’adapter au contexte particulier de Saint-Louis, dans une dynamique décoloniale visant à changer le narratif autour du passé et du patrimoine.

Saint-Louis est une région orientée patrimoine culturel, matériel et immatériel. J’ai le rêve de faire une triennale d’architecture à Saint-Louis pour changer un peu le mindset ici. On pense tout le temps à l’héritage culturel, l’héritage colonial. Je trouve que c’est important de réfléchir à dans quel contexte on doit se replacer pour parler du patrimoine à Saint-Louis. Est-ce qu’on doit continuer à parler du patrimoine à Saint-Louis parce que c’est un patrimoine colonial, ou est-ce qu’on doit réfléchir sur le fait que Saint-Louis a été construit par les Sénégalais des royaumes du Djolof, du Waalo, du Cayor, et que ce sont ces gens-là, leur génie, leur force et leur intelligence qui ont fait de Saint-Louis la ville qu’elle est devenue? Comment doit-on réfléchir sur ça ?

A.D.

Façade externe de l’espace culturel Ndar Weesul, quartier Sud, Île Saint-Louis

Au-delà des questions patrimoniales, l’objectif de Ndar Weesul – tout comme celui de Jangkom, un espace de formation en communication, arts numériques et ICC fondé par Hahatay en 2023 dans le quartier Nord de l’île – est aussi d’accompagner les jeunes artistes de Saint-Louis en promouvant autant la culture que la citoyenneté. Comme l’estime le fondateur de Hahatay, Mamadou Dia – un ‘migrant de retour’ depuis l’Espagne qui a initié depuis une dizaine d’années avec sa femme journaliste Laura Feal une influente dynamique de développement culturel, social et économique autant dans la zone rurale de Gandiol que dans la ville – il s’agit de redonner à la culture de Saint-Louis ‘son lustre d’antan’, notamment en créant les conditions pour permettre aux jeunes artistes d’éclore.

Espace culturel Ndar Weesul, quartier Sud, Île Saint-Louis

Saint-Louis, ville de festivals et d’engagement de la jeunesse

Ville de tourisme culturel et de festivals, Saint-Louis est connue pour son Festival international de Jazz, dont la première édition a eu lieu en 1991 à l’initiative d’un collectif de jeunes passionnés de jazz. Au début destiné à faire connaître les musiciens de jazz locaux et nationaux, ce festival représente aujourd’hui l’une des manifestations culturelles les plus importantes en Afrique, avec des musiciens de renommée venant du monde entier. Le festival attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs nationaux et internationaux, et représente la locomotive culturelle, touristique et économique de la ville. Il est devenu non seulement un espace créatif de rencontres, d’échanges, d’expériences, et de dialogue entre les cultures, mais également une plateforme de promotion et de valorisation du patrimoine historique et culturel de la ville, en d’autres termes un vecteur de transmission mémorielle. Le succès du festival de jazz a incité la création de nombreux autres festivals dans la ville, surtout de cinéma, de musique et de danse, mais aussi de slam et de rap, voire de littérature, initiés ou comportant dans la plupart de cas la collaboration de collectifs de jeunes et de jeunes femmes.

Affiches de festivals, Centre Culturel Le Château, Guet Ndar

La promotion des jeunes et des femmes dans le cinéma et l’audiovisuel

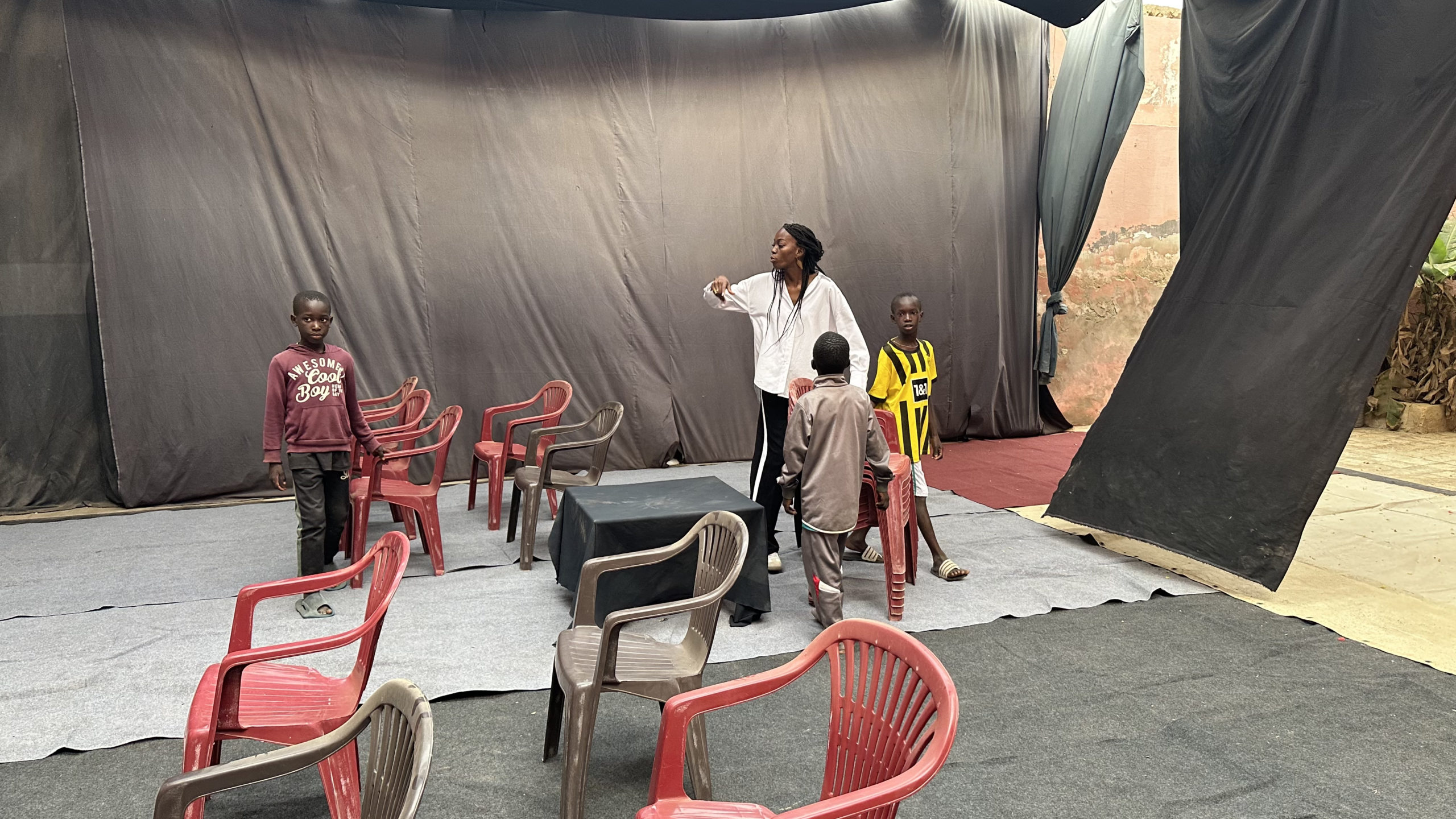

Au niveau des femmes actives dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel se distingue Amina Niang, cinéaste et fondatrice d’Écran du Fleuve. Ce collectif est actif dans le cinéma et l’audiovisuel, et œuvre pour la démocratisation des images, la formation, la production et l’éducation des jeunes et des enfants aux images, aussi en intervenant dans les écoles. Elle a réalisé en 2024 le film ‘Retour du cinéma Vox’, qui célèbre le patrimoine cinématographique de la ville et du Sénégal.

Festival StLouis’Docs 2025 avec Amina Niang, quartier Nord

La jeune femme et son collectif militent pour l’ouverture de salles de cinéma à Saint-Louis, qui n’a plus de salle depuis plusieurs années, et pour favoriser l’accès des jeunes au cinéma, considéré comme un langage universel puissant pour transmettre des imaginaires et des combats. Ces acteurs culturels revendiquent notamment la place des jeunes, en particulier des jeunes femmes, dans les métiers du cinéma, pour que les jeunes générations de femmes cinéastes sénégalaises et africaines puissent porter leurs récits et leurs combats, en dépassant les obstacles qui se dressent sur le chemin des femmes artistes dans des sociétés en tension entre tradition et modernité, comme la société sénégalaise. En 2025, Amina Niang est nommée directrice du Salon International Cinéma & Photographie de Saint-Louis, qui participe à promouvoir le rôle des femmes africaines et de la diaspora dans la création d’images ainsi que la production Sud-Sud, tout en s’engageant dans une démarche de sauvegarde et de valorisation de la mémoire urbaine, de l’architecture coloniale et du patrimoine vivant de Saint-Louis au travers des images.

Festival StLouis’Docs 2025 avec Amina Niang, Centre Culturel Le Château, Guet Ndar

Les jeunes entre entreprenariat, expression artistique et engagement citoyen

Ces jeunes artistes collaborent souvent avec les principaux acteurs culturels de Saint-Louis, à savoir l’Institut français du Sénégal, le Centre Culturel Le Château, et l’Association Hahatay, à leur tour initiateurs, tout comme d’autres acteurs, des nombreux festivals – et des événements qui s’organisent autour – qui jalonnent pendant toute l’année la vie culturelle et artistique de la ville. Certains festivals sont éphémères et disparaissent après une édition ou peu après, aussi étant donné la tendance des jeunes artistes à vouloir se lancer dans la création d’un festival à l’issue de leur formation, par exemple le Programme CultureLab de l’Institut français, une formation de jeunes artistes dans les secteurs de la musique, du théâtre et de la danse, ainsi que de managers culturels. Cette dynamique témoigne des tendances actuelles vers l’entreprenariat culturel des jeunes en tant que stratégie pour acquérir des fonds et se démarquer dans le secteur, tout en répondant à leurs besoins d’expression artistique et culturelle. Une telle dynamique est généralement perçue positivement par les acteurs culturels de la ville, car envisagée comme un indicateur de dynamisme artistique, de bouillonnement culturel et d’enthousiasme de la jeunesse. Cependant, des réserves sont émises par des acteurs culturels quant au problème pour les jeunes d’être à la fois artistes, organisateurs voire entrepreneurs, ce qui contribuerait au caractère éphémère de certains petits festivals aussi du fait de leur manque d’expérience.

On constate maintenant que les jeunes artistes ont une double casquette. Ce qui impacte quelque part aussi leur temps destiné à la création. Et ils finissent par croire que ce n’est pas un métier à part entière d’être un manager, un diffuseur, un administrateur, une compagnie. Ils pensent que c’est accessoire alors que c’est vraiment des métiers à part entière. Et ça crée beaucoup de confusion, notamment quand ils sont en face d’un bailleur et ne savent pas s’ils parlent en tant qu’artistes ou en tant qu’administrateurs d’une compagnie ou d’un groupe. (…) On a essayé de les former des deux côtés. La première phase de la formation avait effectivement un lien avec tout ce qui était administratif, l’accompagnement, la communication, comment monter un budget, faire de la médiation, présenter son projet artistique ou professionnel. La deuxième phase, c’était pour la création. (…) Après cette formation-là, beaucoup de jeunes se sont mis à créer des événements. Au début, on trouvait ça très bien. Là, on commence à se dire que peut-être c’est trop, parce que c’est une formation qui est une entrée en matière, en réalité. Ça donne une idée, sauf qu’à partir de cette idée-là, ils pensent qu’ils ont maîtrisé la chose et ils commencent à se lancer dans des organisations des fois périlleuses. Et c’est compliqué de freiner parce qu’en même temps on les a incités à s’engager et à prendre plus d’initiatives.

A.P. et V.F.

L’Institut français du Sénégal, quartier Nord, Île de Saint-Louis

L’événementiel semble représenter pour les jeunes artistes de Saint-Louis une forme d’entreprenariat, un modèle économique qui leur permet à la fois de vivre et de s’exprimer artistiquement. La création individuelle de festivals ou d’événements culturels pose la question de l’articulation entre engagement individuel et collectif. Un jeune artiste seraient motivé à créer de manière individuelle son propre festival ou événement en tant que stratégie économique et professionnelle pour acquérir des fonds ainsi qu’une renommée, tout en s’appuyant sur d’autres jeunes artistes qui l’aident, et en les appuyant à leur tour lors de leurs initiatives individuelles. En d’autres termes, les jeunes artistes se soutiennent mutuellement lors des projets individuels des uns et des autres, dans une dynamique à la fois individuelle et collective. Ceci étant posé, notons aussi l’existence de nombre de collectifs de jeunes dans plusieurs domaines artistiques, mais qui sont souvent portés par une personne-phare. Qu’ils soient collectifs ou individuels, les événements initiés par les jeunes, le plus souvent appuyés par des acteurs culturels établis de la ville, vont souvent de pair avec un engagement citoyen fort, aussi dans une visée de démocratisation de l’art et de la culture, et d’éducation culturelle et artistique des jeunes générations, aussi les moins favorisées. A Saint-Louis, art, culture, patrimoine et engagement citoyen sont solidement associés parmi les jeunes, tout comme auprès des acteurs culturels plus établis.

Affiche murale près du Palais de la Gouvernance, Île de Saint-Louis

Au niveau des festivals qui se consolident au fil des années, dans le secteur de la musique se distinguent le Festival Métissons (musique du monde) et le Festival Autour des Cordes, dédié aux instruments traditionnels à corde comme la kora, et à la célébration du patrimoine traditionnel musical. Dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel, un secteur en pleine expansion à Saint-Louis parmi les jeunes et leurs collectifs (Écran du Fleuve, Jangkom), il y le Gala international du film court-métrage, ou Public Court, un festival organisé aussi par l’Université Gaston Berger (CRAC), et le Festival StLouis’Docs, dédié au documentaire africain et de la diaspora. Les films programmés lors de l’édition 2025, dont nombreux ont été réalisés par des femmes cinéastes, font presque tous état d’un combat pour la justice sociale.

Affiches de festivals de cinéma, quartier Nord, Île de Saint-Louis

La démocratisation de la danse et de la culture

La danse contemporaine est importante dans la ville grâce à la renommée internationale du danseur et chorégraphe Alioune Diagne et de sa création ‘Banlieue’ (2012), qui raconte la vie des jeunes dans les banlieues sénégalaises. Il est fondateur de l’association Diagn’Art, qui vise à promouvoir et à démocratiser la danse dans la ville et qui comprend le Centre Culturel Le Château, un espace culturel et résidence artistique dans le quartier des pêcheurs de Guet Ndar (Ndar Toute). Le Château œuvre à promouvoir et démocratiser les pratiques culturelles et artistiques dans leur ensemble en s’adressant à des publics hétérogènes, y compris les enfants et les jeunes des milieux moins favorisés, notamment du quartier des pêcheurs. Diagn’Art a initié en 2008 le Festival International Duo Solo Danse, qui est devenu l’un de plus importants festivals de Saint-Louis, et qui représente un tremplin pour les jeunes danseurs et danseuses de la ville.

Centre Culturel Le Château, Guet Ndar

Le slam entre poésie et combat citoyen des jeunes

En ce qui concerne les festivals de cultures urbaines, c’est le slam qui est particulièrement prisé en ce moment parmi les jeunes saint-louisiens, y compris les jeunes femmes (et le public scolaire). Une jeune femme et son association Slam Nomade jouent un rôle proéminent dans la ville pour célébrer le slam en tant que art et puissance de la voix engagée de la jeunesse. Ainsi, la jeune slameuse Hajar Pourmera Thiam, aussi juriste, poète et nouvelliste, est la première femme à initier un festival de slam au Sénégal, le Festival International Slam Nomade. Ce festival, appuyé par l’Institut français et Hahatay, rassemble des slameurs et des slameuses au niveau national et international, ainsi que des voix, des visions et des vibrations autour de la poésie, de la parole et de l’engagement. Comme son initiatrice l’affirme à l’occasion de la présentation du festival en 2025, « Slam Nomade est né d’un rêve : celui de rassembler, chaque année, des slameurs et slameuses venus de plusieurs horizons, porteurs de leurs accents, de leurs colères, de leurs espoirs… et de leurs vers. Trois éditions déjà que ce rêve un peu fou nous réunit ici, à l’Institut français de Saint-Louis, cette ville au carrefour des cultures, des voix et des imaginaires. (…) Le slam, c’est l’art de dire. Dire ce qu’on ressent, ce qu’on dénonce, ce qu’on espère. C’est un cri parfois, une caresse souvent, un poing levé, un cœur grand ouvert. » Cette initiative a été récompensée en mai 2025 dans le cadre du Programme d’Innovation Démocratique au Sénégal (Fondation de l’Innovation pour la Démocratie et Ambassade de France), en attestant la reconnaissance dont jouit actuellement le slam en tant que démarche artistique et citoyenne de la jeunesse.

Hajar Pourmera Thiam, Slam Nomade, lauréate du Prix du Programme d’Innovation de la Démocratie, Institut français, Dakar, mai 2025

Hip-hop et cultures urbaines: un ancrage territorial dans la banlieue de Pikine

En ce qui concerne les cultures urbaines et le hip-hop, qui évoluent surtout dans la banlieue de Pikine, deux festivals se sont démarqués lors des deux dernières décennies, Rapandar et Bëccëgu Ndar Kamm. Ces festivals n’ont plus lieu depuis quelques années, après environ une douzaine d’éditions chacun. Ils étaient initiés par deux associations de jeunes, 10’000 problèmes (Rapandar), et Bëccëgu Ndar Kamm, actives dans l’éducation des jeunes par le biais des métiers du hip-hop et dans la promotion des cultures urbaines dans la région de Saint-Louis. Comprenant des compétions de rap, djing, graffiti et des ateliers de formation aux métiers du hip-hop, ces festivals attiraient chaque année un public de plusieurs dizaines de milliers de jeunes.

Accréditations de festivals de hip-hop, atelier de Zilla, photographe, Pikine.

Le hip-hop et les cultures urbaines à Saint-Louis, bien que très populaires et diffusés parmi les jeunes, en particulier dans la banlieue, semblent avoir perdu de nos jours leur dynamisme autant au niveau des festivals que du tissu associatif. D’une part, les acteurs concernés pointent les difficultés de trouver des financements si l’on n’est pas bien formé ou appuyé pour déposer des demandes de financement, par exemple auprès du fonds étatique des cultures urbaines, ainsi que l’absence d’une maison des cultures urbaines dans la ville, malgré les revendications des acteurs du hip-hop auprès des autorités locales. D’autre part, ce serait un moment de transition entre acteurs historiques et nouveaux acteurs qui sont en train d’émerger et de s’activer pour relancer la scène hip-hop de la ville. L’un des acteurs historiques du mouvement hip-hop de Saint-Louis, Index du groupe de rap Nuul Kukk, à l’origine du festival Bëccëgu Ndar Kamm, s’est en effet professionnalisé en évoluant vers d’autres styles musicaux. La relève part souvent se former à Dakar pour se professionnaliser, où il existe plus de possibilités de formation et d’évolution dans la scène hip-hop. Alors que nombreux artistes restent dans la capitale, certains d’entre eux, comme Zilla, photographe événementiel reconnu de la scène hip-hop sénégalaise, tout en partant souvent à Dakar et dans d’autres villes pour travailler et se perfectionner, est toujours basé à Saint-Louis. Il s’active de manière individuelle pour redynamiser la scène hip-hop, former les jeunes de son quartier, Pikine, et tisser des liens entre la scène hip-hop saint-louisienne et dakaroise.

Zilla, photographe, à l’entrée de son atelier, Pikine

Cet acteur de la scène hip-hop, en plus d’intervenir en tant que formateur à Jangkom, organise dans son atelier personnel des formations en photographie et vjing pour les jeunes de Pikine, dont la moitié sont des femmes, tout en les appuyant par la suite au niveau administratif et en les mettant en relation avec des acteurs et des centres de formation en cultures urbaines dans la capitale. Ces formations sont gratuites et dispensées pour faire bénéficier aux jeunes du quartier les connaissances et les expériences acquises pendant son parcours professionnel. Cette initiative part du constat que les jeunes de la banlieue ont souvent des difficultés d’accès aux formations qui se tiennent sur l’Île, en raison des appels à candidature plus formels, des formations préalables nécessaires, et de la distance géographique mais aussi sociale. Les formations organisées par Zilla à Pikine, qui suscitent l’intérêt de beaucoup de jeunes et de jeunes femmes du quartier, répondent à un réel besoin non seulement car la plupart des jeunes de la ville sont intéressés par les cultures urbaines et vivent dans la banlieue mais aussi car ils se sentent plus proches d’acteurs qui proviennent du même milieu.

Comme j’ai eu le privilège d’être formé et qu’ici c’est la banlieue, les jeunes n’ont pas beaucoup d’accès aux formations, ils ne sont pas diplômés, du coup pour accéder aux formations, ce n’est pas facile. Les cultures urbaines c’est un milieu un peu social, tu vois, du coup on organise des formations gratuites. (…) Ils se sentent plus à l’aise ici qu’en ville. La dernière formation qu’on a organisé sur la photographie, on a eu plus de 500 demandes sur 20 personnes à retenir. Et du coup, ça veut dire que la demande est là. Et maintenant, si d’autres institutions ou d’autres lieux sur l’Île organisent des formations, tu ne peux pas avoir ce nombre. Parce que peut-être, pour l’appel à candidatures, il y a toutes les formalités à accomplir, c’est un peu difficile, tu vois. Pour l’accès, ils pensent au lieu, les transports et tout. Et maintenant nous on est là, c’est plus accessible. (…) Nous, ils nous connaissent, la majorité de la jeunesse, on a grandi ici, on a eu a faire beaucoup de choses, du coup les gens te connaissent rapidement, et si tu lances quelque chose…

Z.

Atelier de Zilla, Pikine: studio de photo (avant rénovation) et détail du graffiti à l’entrée

Ces aspects pointent directement aux dynamiques de territorialisation et de privatisation de la culture, aux rapports asymétriques entre l’Île et la banlieue, ainsi qu’aux relations entre autorités locales en charge de la culture et acteurs privés.

Relations entre État et acteurs privés, et territorialisation de la culture

A Saint-Louis, la plupart des espaces culturels tels que l’Institut français, Jangkom, Ndar Weessul, sont situés sur l’Île, ou alors juste à coté, à Guet Ndar (Centre Culturel Le Château), et sont issus d’initiatives privées et/ou de la coopération internationale. Au niveau étatique, c’est le Centre culturel régional Abdel Kader Fall, rattaché au Cabinet du Ministre en charge de la culture (Ministère de la Jeunesse, du Sport et de la Culture), qui est en charge de la politique culturelle décentralisée de la région de Saint-Louis. Le centre culturel régional est appelé à se positionner en tant que conseiller des mairies de la région, qui doivent définir, en collaboration avec les collectivités territoriales, les politiques culturelles régionales. Il est aussi appelé à accompagner les initiatives privées provenant des associations, des ONG et de la coopération internationale, en impliquant la mairie et les collectivités territoriales. Or dans la réalité, selon les acteurs culturels consultés, dans le contexte de Saint-Louis les acteurs privés et de la coopération se substituent le plus souvent aux missions étatiques dans le domaine culturel, en prenant des initiatives et en s’activant de manière autonome, aussi pour chercher des fonds et des partenariats, tout en informant le centre culturel régional des démarches entreprises et en le consultant pour des conseils. Les autorités locales joueraient dès lors un rôle plus marginal au niveau de la culture que les acteurs privés et la coopération, en raison d’un manque de moyens financiers et d’espaces publics dédiés à la culture, ainsi que d’une priorité accordée à des domaines tels que la santé et l’éducation au détriment de la culture, envisagée plutôt en termes de divertissement que d’économie et d’identité par les autorités locales.

Entrée du Centre Culturel Régional Abdel Kader Fall, Sor

L’État accompagne beaucoup ces initiatives privées mais très souvent aussi de par leur mission, on a l’impression qu’il y a un chevauchement de missions parce qu’ils font la même chose presque que l’État. Mais nous les considérons comme des collaborateurs, comme des acteurs du développement. Donc ils doivent aussi participer au développement de cette région, au développement du pays, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Chaque initiative qui vient en appui à l’État, nous, notre rôle, c’est de les accompagner, de les encadrer, de les conseiller et d’essayer d’ouvrir aussi des possibilités, faciliter sur le plan administratif et institutionnel la mise en réseau avec la coopération. (…) Au niveau de la mairie, les acteurs souvent souffrent d’un accompagnement, parce que le budget est limité et qu’ils ont des priorités, il y a l’éducation, la santé. On n’a pas encore compris l’essence de la culture, qui est une question économique, mais aussi d’identité. (…) Mais ce qui me plaît le plus à Saint-Louis, c’est que les acteurs ont compris très tôt les opportunités qu’il y a dans le secteur créatif. Ils se sont pris en charge et ils sont allé voir la coopération. Certaines ONG ont travaillé pour dérouler des projets, qui sont aujourd’hui des projets structurants.

S.B.

Bien que la prise en charge du secteur culturel par les associations et les acteurs privés soit indice de vitalité et de dynamisme culturel provenant de la base, aussi aux yeux des acteurs étatiques, pour les acteurs culturels situés dans la banlieue, le fait que les activités culturelles soient concentrées dans la vielle ville et émanent essentiellement d’acteurs privés ou de la coopération est perçu comme problématique. Ils regrettent en particulier le manque d’espaces culturels publics, avec des salles de répétition et de spectacles ouvertes à l’ensemble des acteurs culturels de la ville, y compris les jeunes de la banlieue et des cultures urbaines. Le centre culturel régional de Saint-Louis n’a en effet pas de salles pour les activités des acteurs culturels. L’existence d’un centre culturel équipé de salle et de lieu de rencontres serait susceptible selon ces acteurs de dynamiser le secteur de la culture, aussi les cultures urbaines et le hip-hop qui souffrent actuellement d’un manque d’infrastructures et d’une maison dédiée aux cultures urbaines.

C’est dommage, à Saint-Louis, une ville culturelle, qu’on n’ait pas un espace dédié aux artistes, aux acteurs des cultures urbaines. (…) Tous les espaces que vous trouvez ici sont privés. Ce sont des associations, des ONG. Hahatay, Château et le Centre culturel français. Il n’y a rien dans la banlieue. Après ça tue la culture, parce que les acteurs n’ont pas d’espace d’expression, d’espace de répétition, d’espace de rencontre, d’échange. Ce qui est dommage. Peut-être que s’il y avait l’espace, il y aurait beaucoup plus de collaborations, beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de formations, beaucoup plus d’expériences. Parce que ce serait un carrefour des acteurs.

Z.

Cour interne du Centre Culturel Régional Abdel Kader Fall, Sor

Vers une redynamisation du rôle de l’État

Les acteurs étatiques ont l’intention de jouer un rôle plus central dans le futur au niveau de la culture à Saint-Louis. Bien que l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (étatique), notamment l’UFR CRAC (Civilisations, Religions, Arts et Communication), joue déjà un rôle important au niveau de la formation et du renforcement des capacités des acteurs culturels, des cinéastes, et des professionnels du patrimoine, ainsi qu’au niveau de l’organisation d’événements culturels d’envergure, parmi les projets étatiques figure la création d’un grand complexe culturel régional à Bango. Ce complexe, dont la construction a été annoncée mais pas encore réalisée, devrait mieux répondre aux besoins en espaces des acteurs culturels de la région. Bien qu’il ne s’agisse pas spécifiquement d’une maison de cultures urbaines, cela devrait représenter un espace ouvert à l’ensemble des acteurs culturels. Par ailleurs, les locaux administratifs du Centre culturel régional, actuellement à Sor, vont être déplacés prochainement sur l’Île (quartier Nord), pour que le service régional du ministère soit davantage présent au niveau institutionnel au milieu des acteurs et des organismes clés de la culture. La présence sur l’Île de Saint-Louis est censée permettre aux acteurs étatiques en charge de la culture de mieux capitaliser et coordonner les énergies et les initiatives culturelles de la ville.