Dakar

Dakar est une ville résolument tournée vers la globalisation et la modernité tout en gardant un fort caractère vernaculaire. Tout comme les autres villes sénégalaises (et africaines), elle se caractérise par le poids démographique de la jeunesse (l’âge médian est inférieur à 19 ans). Dakar représente le principal pôle d’attraction pour les jeunes provenant des autres régions du Sénégal, de par sa situation socioéconomique davantage favorable, et sa vitalité sociale et culturelle. Elle est classée par l’UNESCO comme « ville créative » depuis 2014, en raison de son caractère cosmopolite et multiculturel qui entend faire de la culture, de la créativité et de l’innovation des moteurs du développement local.

Les collectifs de jeunes actifs au niveau de la ville, et des quartiers populaires de la banlieue tels que Pikine et Guédiawaye, montrent une capacité de façonner et réinventer leur quartier au travers d’une forte « créativité populaire » s’exerçant au niveau culturel, social, économique et citoyen. La citoyenneté urbaine de la jeunesse dakaroise active au niveau culturel s’exprime dans les intersections entre mobilisations et revendications de diverse nature, mouvements citoyens qui se sont succédé, expériences associatives, et politiques publiques. En ce sens, l’accent est posé sur la ville fabriquée par le bas à travers les engagements citoyens des jeunes hommes et des jeunes femmes actifs dans diverses typologies de collectifs culturels. Ces derniers participent de manière innovante à la construction citoyenne de la ville et de ses périphéries mais aussi à la redéfinition de l’espace public, en entretenant avec les autorités, selon les cas et les contextes, des relations fluctuant entre contestation et collaboration.

Les cultures urbaines

Studio d’enregistrement d’Africulturban, avec le rappeur Matador (premier à gauche, fondateur), Pikine

Les premiers groupes de rap sénégalais sont nés à la fin des années 1980 dans les quartiers résidentiels de Dakar, et ce n’est qu’au courant des années 1990 que le hip-hop gagne les quartiers de la banlieue de Dakar, en particulier Pikine et Guédiawaye, et plus tard le Sénégal tout entier. En revendiquant leur appartenance territoriale à la banlieue qu’ils participent à valoriser tout en dénonçant sa situation de marginalité, les artistes engagés du rap Galsen contribuent à la redéfinition du rap sénégalais comme porteur d’une fonction de résistance politique et d’engagement contestataire, dont l’objectif est d’exprimer et dénoncer les problèmes de la jeunesse ainsi que de la société sénégalaise dans son ensemble, et de représenter une force de proposition et de conscientisation citoyenne de la jeunesse provenant de la base. Au travers des cultures urbaines et du mouvement hip-hop, la jeunesse s’est réapproprié de l’espace urbain, devenu un lieu d’expression, de dénonciation et de créativité, aussi grâce aux graffitis qui ‘parlent’ depuis les murs des quartiers de la ville et de la banlieue.

Africulturban, Pikine

Au-delà de sa force de contestation, le mouvement hip-hop a évolué au fil des années vers la mise en place d’une véritable industrie culturelle et créative, ainsi que d’actions associatives dans les quartiers, pour « passer de la parole aux actes ». Au travers des actions menées auprès des jeunes des quartiers populaires et de la banlieue, les rappeurs se muent en acteurs associatifs qui allient créativité artistique autour du mouvement hip-hop, formation des jeunes et des jeunes femmes en métiers des cultures urbaines (rap, danse, graffiti, beatmaking, DJ, VJ, photo, vidéo, design…), insertion sociale, critique sociale, conscientisation citoyenne, et réappropriation du quartier. C’est à l’initiative de rappeurs qu’à Pikine et Guédiawaye naissent, dès la première décennie des années 2000, les centres de cultures urbaines tels que Africulturban (Matador), Guédiawaye Hip-Hop (Sarenzo et Fou Malade) et Dalifort Hip-Hop (Fuk N Kuk), qui sont devenus une référence pour les jeunes du mouvement hip-hop de la ville et des autres régions du Sénégal.

G Hip-Hop, Guédiawaye

A côté de l’aspect artistique, il y a une dimension citoyenne, mais toujours portée par les cultures urbaines. Sensibiliser les populations par rapport au changement de comportement, rendre propre le quartier, planter un peu partout des arbres. (…) Mais également, c’est un espace d’éducation politique des jeunes, parce qu’ils ne se retrouvent pas dans les partis politiques, et il est très important de passer par le hip-hop pour leur transmettre une culture politique. On ne peut pas progresser sans une jeunesse qui est politiquement éduquée. Une jeunesse qui n’est pas politiquement éduquée ne peut pas se permettre de rêver.

M.T.

Rencontre avec Malal Talla (le rappeur Fou Malade) à Guédiawaye Hip Hop

La création en 2014 de la Maison des Cultures Urbaines à Ouakam, dans la ville de Dakar (mise en œuvre avec le soutien de la mairie), de la Place des cultures urbaines à Grand-Yoff (mise en place avec le soutien d’acteurs de la coopération dont la Ville de Genève), ainsi que l’introduction par le gouvernement du Fonds de développement des cultures urbaines (ensuite ‘et des industries créatives‘), attestent de l’importance du lobbying exercé par les acteurs des cultures urbaines, qui a abouti à la reconnaissance de ce secteur de la part du gouvernement. La contestation dans la rue et sur internet, bien que toujours présente à des moments spécifiques, se mue en créativité, participation citoyenne, échange entre les jeunes, formations professionnelles et techniques (Sénégal Talent Campus, Association Impact Sénégal) et en promotion d’entreprenariat culturel, pour la création d’entreprises spécialisées dans les cultures urbaines – adaptées aux réalités socioculturelles sénégalaises – et d’emplois pour les jeunes.

Locaux de l’Association Impact Sénégal à Ouakam, avec Amadou Fall Ba (coordinateur, à gauche) et le Prof. Mamadou Dramé (projet REUCIT)

Il y a des mouvements sociaux qui sont passés et qui ont fait un excellent travail, beaucoup de bon boulot. Mais il faut, à un moment donné, que toi-même tu sois le messager. Avec l’âge, l’expérience et le vécu, tu vas être le message toi-même. Mais cette transition, beaucoup de gens n’arrivent pas à la gérer, parce que les gens, ils crient, ils attaquent, ils font tout ça, mais après qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce qu’ils ont réalisé qu’on peut toucher comme ça? J’ai dit que tout ça c’est bien, mais il faut aller au-delà. (…) Comme ça, tout ça va être une garantie pour l’emploi des jeunes. Parce que pour n’importe quel gouvernement au monde, que ce soit en Suisse, France, Sénégal, le plus important c’est la formation, l’emploi et l’insertion des jeunes. Point. Tout le reste, c’est de l’habillage juste.

A.F.B.

Les femmes et les cultures urbaines

Graffiti à la Maison des cultures urbaines, Ouakam

Les femmes du milieu hip-hop, bien qu’elles se soient confrontées à beaucoup d’obstacles provenant autant des réalités socioculturelles sénégalaises que d’une partie des hommes qui évoluent dans le milieu, ont su gagner leur place au fil des années en alliant expression artistique, activisme, mise en réseau entre artistes et activistes, et entraide professionnelle. A l’initiative de femmes artistes et activistes qui évoluent dans l’association Africulturban à Pikine, et avec le soutien d’hommes de l’association, est mise en place en 2012 la première édition de Urban Women Week (les éditions se sont poursuivies chaque année jusqu’à 2020). Ce projet a eu comme objectif général de s’interroger sur la pratique du hip-hop comme valorisation des identités minoritaires et comme vecteur de dépassement des rapports de domination hommes-femmes dans l’espace public. Le propos était aussi de faire mieux connaître les femmes au sein du mouvement hip-hop en donnant une plus grande visibilité à leur expression artistique dans l’espace public. Cette semaine d’activités consacrée aux femmes dans les cultures urbaines a eu lieu dans plusieurs lieux de la ville, et à Pikine et Guédiawaye, et a mis le focus sur les performances artistiques des femmes, les ateliers de formation et les conférences.

Rencontre avec des membres de Genji Hip Hop, Centre culturel Blaise Senghor, Dakar

La naissance de Genji Hip Hop

C’est dans le cadre de ces activités que des femmes du milieu hip-hop s’organisent d’abord en un groupe WhatsApp, et ensuite en association, pour mieux se connaître et échanger autour des expériences respectives. En 2017, nait l’association Genji Hip Hop. Elle représente un réseau d’échange et d’entraide entre femmes artistes et activistes, se retrouvant autour de combats communs ou personnels pour promouvoir non seulement le rôle des femmes dans le hip-hop, mais aussi la parité hommes-femmes dans la société sénégalaise. Les femmes de Genji Hip Hop, parmi lesquelles on peut citer l’activiste Wasso Tounkara, les rappeuses Sister LB, Mina La Voilé et OMG (Oumy), ou encore la photographe Ina Thiam, allient engagement collectif citoyen pour les droits des femmes (par exemple contre les violences faites aux femmes, pour la représentativité de femmes dans la gouvernance, le code de la famille et l’autorité parentale des mères), et poursuite d’une carrière individuelle en tant qu’artistes, activistes, journalistes, managers culturelles, fondatrices de nouvelles associations (Sénégal Actions Féministes, Association Wa Mbedmi…), et entrepreneures culturelles. Comme elles le soulignent, bien que leur exemple ait motivé d’autres jeunes femmes du mouvement hip-hop à s’exprimer par leur art et à prendre la parole dans l’espace public, et que les luttes menées avec d’autres organisations de femmes aient contribué à des évolutions législatives importantes (voir la loi criminalisant le viol et la pédophilie de 2020), les combats à mener sont encore importants pour parvenir à la parité. Les femmes artistes ont par exemple encore des difficultés pour faire accepter leur carrière aux yeux de la famille et de la société, d’autant plus lorsqu’elles souhaitent concilier vie familiale et carrière artistique.

Nous sommes des Sénégalaises à part entière, nous avons le droit de contribuer à l’évolution du Sénégal. Peu importe le milieu où nous sommes, on va s’imposer, parler pour nous. (…) On ne cherche pas à se différencier des hommes, ce qu’on veut c’est qu’on nous respecte et qu’on respecte notre travail, qu’on nous considère comme on considère les hommes, cette égalité-là. (…) Quand elles se marient, on ne voit plus ces femmes, ce sont d’autres qui arrivent. Genji est là pour dire, c’est un métier. Moi, je suis mariée, mais je continue à faire du hip-hop.

G.H.H.

Les femmes artistes et activistes du réseau Genji Hip Hop ne se revendiquent pas toutes comme féministes, ou alors portent des discours et des engagements en faveur des femmes qui peuvent être qualifiés, selon les cas, de plus ou moins modérés ou de radicaux, à l’image de la diversité des féminismes au Sénégal et en Afrique (et dans le reste du monde). Au Sénégal, se définir en tant que féministe est déjà une prise de position engagée en soi: comme le note Fatou Sow, éminente sociologue féministe sénégalaise, le label féministe est accusé d’occidentalisme, et a souvent mis les femmes ‘dans une position inconfortable de s’en réclamer’. Notons qu’en dépit d’une telle vision – où en réaction à celle-ci – le discours de nombre de femmes artistes et activistes, notamment celles qui évoluent aussi dans des associations féministes (voir le Collectif des féministes du Sénégal, qui lutte contre le sexisme et les violences patriarcales), ont radicalisé leurs positions depuis la naissance de Genji. Elles sont passées d’une vision impliquant la complémentarité entre les sexes à une position qui dénonce ouvertement les logiques du patriarcat. Selon les cas, ces jeunes femmes sont actives sur le terrain lors de manifestations, d’activités de sensibilisation et de marches tout en utilisant les médias sociaux et le digital en tant que nouveaux espaces géographiques de l’activisme et de l’artivisme en faveur des droits des femmes.

Rencontre avec Genji Hip Hop

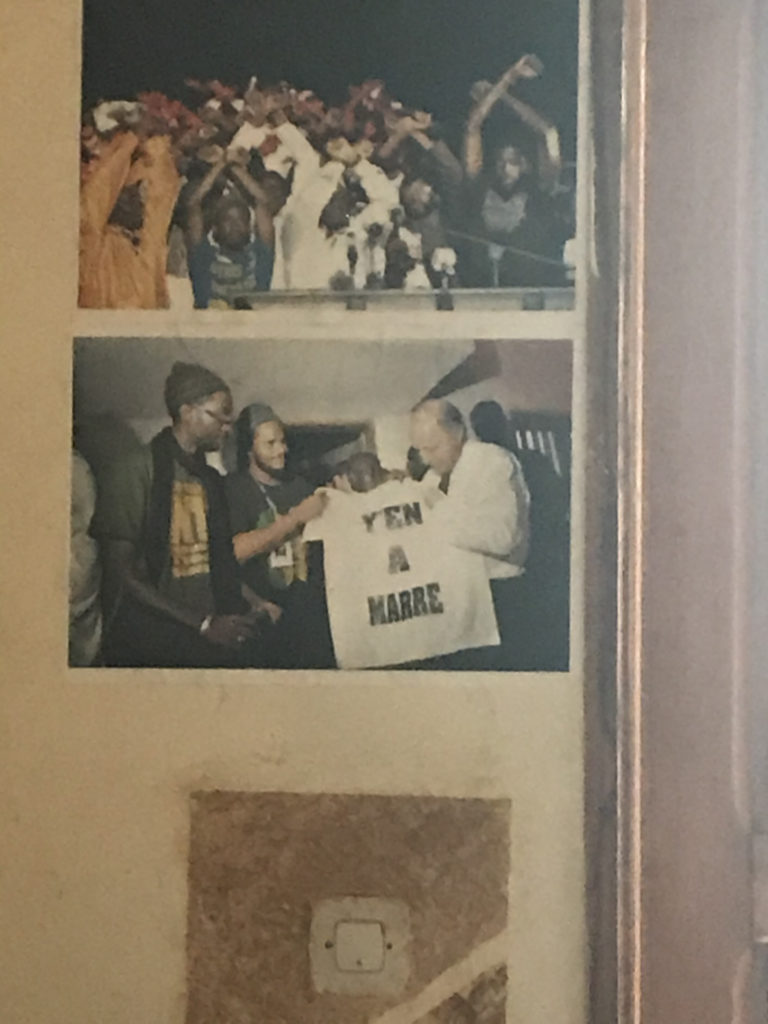

L’influence du mouvement Y en a Marre

Le mouvement Y en Marre a fortement contribué à diffuser une conscience citoyenne auprès de la jeunesse sénégalaise. Il a émergé dans un contexte de forte déception de la jeunesse face aux promesses de changement de l’ancien président Abdoulaye Wade, qui avait été élu en 2000 grâce au soutien massif des jeunes, en inaugurant la première alternance après 40 ans de régime socialiste. Le mouvement est né de manière spontanée le 16 janvier 2011 – et de manière formelle lors d’un communiqué de presse sur la Place du Souvenir Africain le 18 décembre 2011 – après une réunion à Parcelles Assainies, un quartier de Dakar, entre des amis rappeurs et journalistes, dont Fadel Barro, Aliou Sané, Thiat et Kilifeu du groupe de rap Keur Gui, et Denise Safiatou Sow, rejoints le soir même par Malal Talla (le rappeur Fou Malade). Excédés par les frustrations grandissantes de la jeunesse et de la population face aux dérives démocratiques, par 20 heures de coupure d’électricité, et par le constat d’échec cuisant du régime et de son incapacité « à sortir le pays du sous-développement », la même nuit ils rédigent une déclaration appelant toutes les forces vives de la population et de la jeunesse à venir les rejoindre pour créer ensemble « un sursaut salutaire devant bouleverser la classe politique ».

A un moment donné on a créé la rupture entre cette tradition qui voulait que les jeunes n’aient pas le droit à la parole dans une société comme la nôtre, et le hip-hop a constitué le chamboulement, le point de départ de la prise de parole des jeunes dans ce pays. (…) On ne peut pas être un pays émergent sans avoir un peuple qui est maître, qui comprend les réalités, qui s’implique et qui joue son rôle pleinement. Et les politiques doivent venir en appui pour accompagner le changement d’une population. Voilà ce qui a motivé la création de Y en a Marre.

T.

Siège historique de Y en a Marre, Parcelles Assainies, Dakar

Après son lancement, Y en a Marre s’est appuyé sur la large représentation du mouvement hip-hop pour tisser son maillage à Dakar et dans les régions sénégalaises, entre autres au travers de la production musicale rap, de concerts pédagogiques et d’évènements de Urban Guerrilla Poetry, avec des rappeurs déclamant dans les bus et dans les marchés des couplets préparés au préalable, et distribuant des flyers pour faire connaître le mouvement à la population. Les moyens du hip-hop ont permis au collectif de toucher un public de plus en plus important, et d’acquérir un large succès qui s’est élargi à tout le Sénégal, à d’autres pays africains, ainsi qu’au niveau international. Ce collectif a conduit le mouvement hip-hop à un autre niveau, celui de la participation active au débat politique.

Siège historique de Y en a Marre, Parcelles Assainies, Dakar

Si Y en a Marre est certes envisagé sous l’angle de ses activités contestatrices, il se positionne surtout en tant qu’opérateur de changement social. Il mise fortement son action sur la conscientisation politique et citoyenne de la jeunesse et sur le changement de mentalité des Sénégalais, pour qu’ils soient capables de conduire les élites au pouvoir à prendre en compte les préoccupations de tous les Sénégalais. Pour ce faire, le mouvement s’appuie sur un slogan, le Nouveau type de Sénégalais (NTS), signifiant l’expression d’une nouvelle citoyenneté capable de contribuer durablement au développement du pays en comptant sur les forces vives de la nation. Pour accompagner l’implication des populations dans le développement du Sénégal, Y en a Marre mise sur son ancrage local, en déployant, à partir de son siège dakarois, nombreuses cellules locales ou ‘Esprits Y en a Marre’ sur le territoire sénégalais, ainsi qu’à l’international, via la diaspora et d’autres organisations de la société civile.

Y en Marre: Parcours d’un mouvement, par Denise Safiatou Sow, cofondatrice

Rencontre avec Thiat, cofondateur et coordinateur de Y en a Marre

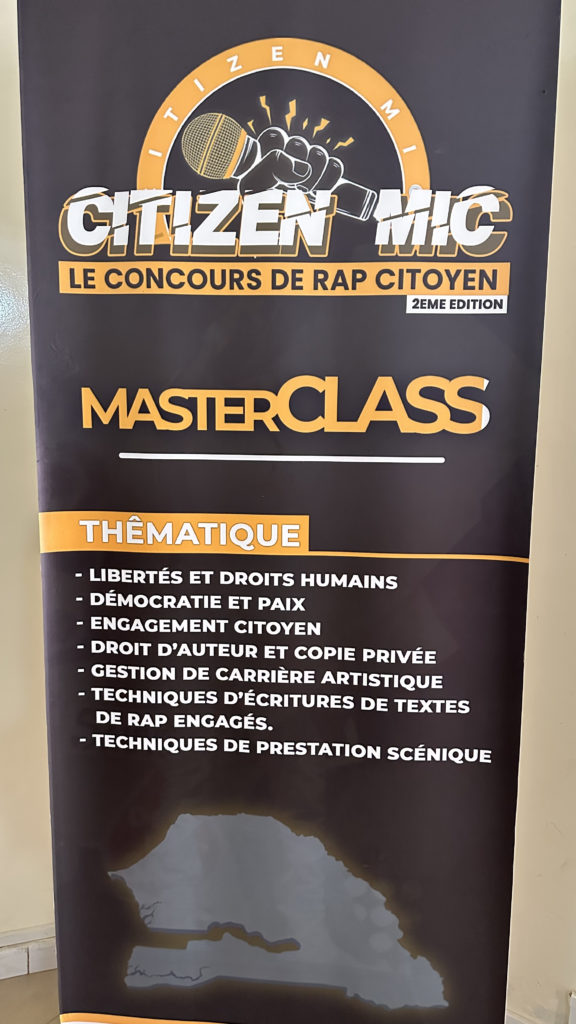

A travers ses différents chantiers et initiatives citoyennes Y en a Marre a insufflé auprès des jeunes une véritable dynamique d’engagement citoyen. L’engagement des membres de Y en Marre en faveur du changement social s’est exercé aussi au travers du prisme des associations des cultures urbaines mises en place par des membres du mouvement. Ainsi, les initiateurs d’associations telles que Guédiawaye Hip-Hop et Dalifort Hip-Hop, tout en possédant des dynamiques et des histoires propres, font partie du mouvement. Y en a Marre poursuit actuellement ses activités sur le terrain et en ligne avec des membres plus jeunes spécialisés dans divers secteurs dans un nouveau grand siège avec des projets visant à promouvoir la citoyenneté tels que Jeunes Reporters Citoyens, Citizen Mic, LTC-La Télé Citoyenne, en collaboration avec des ONG et des partenaires divers. Le collectif a aussi mis en place la Maison Karibou, qui accueille des activistes africains poursuivis dans leur pays pour qu’ils puissent retrouver leur dignité et continuer leurs activités de défense de droits humains depuis Dakar. Ces divers projets sont appuyés selon les cas par des ONG, des fondations et par la coopération internationale.

Quand on a lancé la La Télé Citoyenne le but était de faire des productions par et pour les citoyens. Il fallait l’organiser de telle sorte que les jeunes puissent participer aux productions. C’est à la suite de cela que le mouvement a lancé le programme ‘Jeunes reporters citoyens’ qui est un programme de capacitation basé sur les métiers de la communication et du traitement de l’information. Car à côté du journalisme classique, il y a le journalisme citoyen qui prend de l’ampleur avec la digitalisation. Donc aujourd’hui, le citoyen ne se limite pas à recevoir une information, il participe à la construction d’une information. Ce qui fait que le jeune reporter citoyen aujourd’hui participe à la construction de cette information, fait en sorte que sa voix puisse prendre de l’ampleur. Il faut que ce jeune reporter puisse prendre des initiatives, accompagner des luttes dans les communautés. Parce que les médias, les journalistes, ne couvrent pas les besoins des populations en termes de communication citoyenne, en termes d’initiatives, en termes de sensibilisation sur les questions liées à la politique, à la bonne gouvernance, aux droits humains, à l’environnement, les questions liées au genre. Aujourd’hui, à travers ce projet, nous choisissons des jeunes qui se sont fait remarquer sur les réseaux sociaux, nous les accompagnons, les capacitations.

A.K.M

Nouveau siège de Y en a Marre à Ouest Foire, avec Denise S. Sow (cofondatrice)

Le collectif Y en A Marre est de nos jours moins omniprésent dans les médias, aussi car désormais plus actif sur le terrain avec ses projets citoyens que contestataire dans la rue et sur internet. Ceci étant posé, il participe toujours à plusieurs initiatives nationales et internationales d’activisme et de contestation, et organise des communiqués de presse en cas de positionnement sur un sujet politique donné (par exemple sur la Révision de la Loi d’amnistie en 2025). Malgré les pressions, le collectif refuse toujours, comme statué lors de sa fondation, de s’allier avec un parti politique, ce qui lui permet de continuer à jouer son rôle de sentinelle sociale en toute indépendance. Le mouvement Y en a Marre est un cas unique de démocratie citoyenne qui a su poursuivre son chemin malgré les attaques de certains pouvoirs qui ont tenté de le décrédibiliser. Il a su se réinventer avec l’apport des membres actifs plus jeunes, hommes et femmes (davantage présentes qu’au début), tout en gardant une même ligne directrice et les mêmes idéaux. Y en a Marre a indubitablement représenté une locomotive pour la jeunesse sénégalaise et pour les collectifs de jeunes et de jeunes femmes qui expriment leur engagement aussi à travers d’autres domaines artistiques que le hip-hop et les cultures urbaines.

Même s’il y a eu des mouvements antécédents, l’engagement de Y en a Marre était inédit dans l’histoire du Sénégal. Jamais on n’avait vu des jeunes rappeurs s’engager autant dans les rues, à travers la culture, pour le changement. Je pense que ça a fait prendre conscience à tous ces mouvements-là, qu’en tant que jeunes, en tant qu’artistes, nous devons porter notre regard, nous devons utiliser notre voix pour faire entendre la voix des communautés, la voix de ceux qui n’ont pas de voix, la voix des sans-voix comme on le dit entre guillemets. Et je pense que oui, effectivement, ça a été une impulsion de la conscience.

S.K.

Relations entre culture, art, État et société

Soumbédioune, Dakar

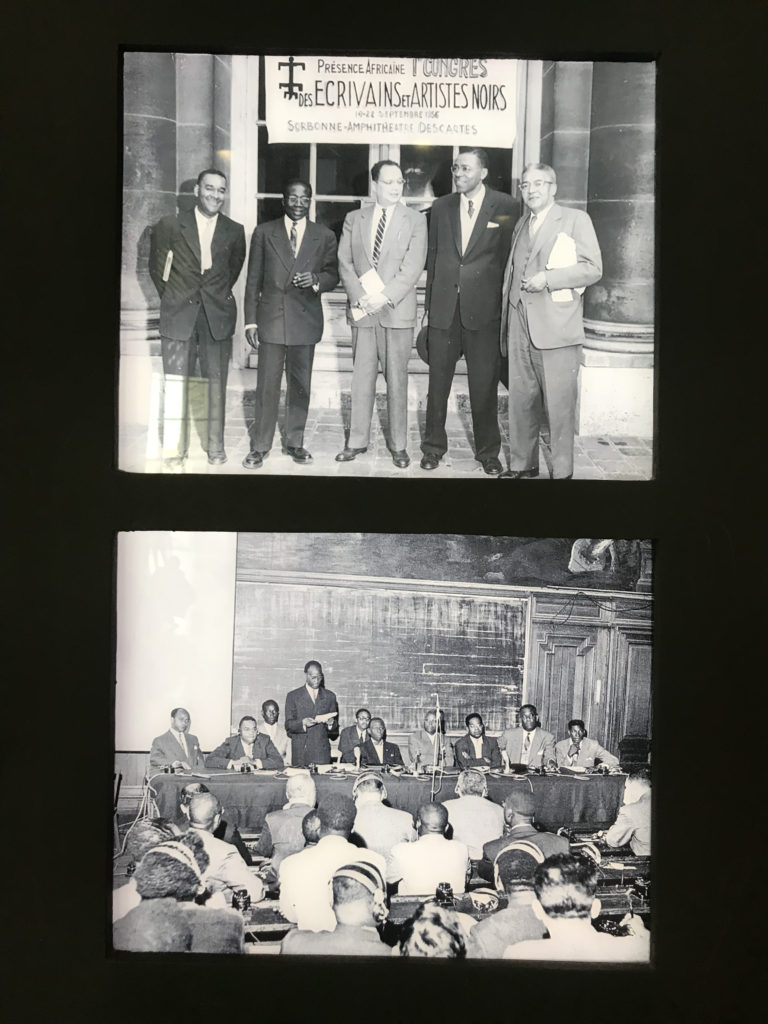

La culture aux temps de Senghor

Léopold Sédar Senghor, le président-poète socialiste qui est resté 40 ans au pouvoir après l’indépendance, a su assoir la réputation du Sénégal comme pays de culture. Défenseur de la Négritude et du socialisme africain, pour Senghor la culture doit promouvoir la philosophie dialectique de « l’enracinement et de l’ouverture » : enracinement dans les valeurs de la civilisation négro-africaine et ouverture aux autres civilisations et à la modernité. La priorité accordée à la culture, comme contribution à la civilisation de l’universel en tant qu’humanisme intégral, s’est concrétisée sous Senghor dans un ensemble d’institutions culturelles, d’évènements et de structures de formation à l’élite artistique, tels que l’Ecole des arts, le Théâtre national Daniel Sorano, ainsi que le Festival Mondial des Arts Nègres (FESMAN) en 1966, qui a marqué le continent africain en permettant à des pays africains nouvellement indépendants d’affirmer leur identité et leur souveraineté culturelle. Senghor s’est engagé dans la diplomatie culturelle – en vue de promouvoir la culture sénégalaise et africaine à l’international et lutter contre l’oubli de son histoire – et dans une politique culturelle volontariste aussi marquée par le mécénat d’État. Bien qu’il ait installé des centres culturels dans les capitales régionales, c’est à Dakar qu’était concentré l’essentiel de l’action culturelle promue par l’État. Une action culturelle plutôt élitiste – aux yeux des artistes contestateurs de son époque et d’auteurs tels que Duquet, Ndour et Sow, ou encore Djigo – et qui, dans sa quête d’universel, de panafricanisme et d’une vision nationale unificatrice, était moins attentive aux diversités culturelles et identitaires du pays. Ceci étant posé, l’influence de Senghor a été déterminante et a marqué durablement les esprits et les politiques culturelles sénégalaises qui se sont succédé. Le président-poète a fait de Dakar (et du Sénégal) le laboratoire d’une féconde politique culturelle, dont l’héritage est toujours présent et se manifeste dans le foisonnement artistique et culturel de la capitale. La culture a joué un rôle central dans la transition vers l’indépendance et la construction nationale du Sénégal, en se situant, selon les termes de Senghor, « au début et la fin de tout développement ».

Léopold Sédar Senghor (en haut, le deuxième à gauche), Musée des civilisations noires, Dakar

Le retrait étatique et la redynamisation culturelle par le bas

Après Senghor, les programmes d’ajustement structurel dictés par les bailleurs de fonds internationaux laminent fortement le rôle de l’État en tant qu’architecte social et frappement durement le secteur culturel. S’ensuit, sous l’ère du président socialiste Abdou Diouf, une réduction drastique des moyens d’encadrement et de promotion étatique de l’action culturelle, et un net recul du mécénat. Le retrait de l’État permet à partir des années 1980 l’affirmation d’une contre-culture visant l’opposition entre savoirs experts et populaires. C’est l’émergence de nouvelles formes d’expressions artistiques et citoyennes, comme les Avant-gardistes, le Front Culturel, les artistes indépendants du Village des Arts (mouvement AgitArt), et la Cité des artistes plasticiens. C’est également la naissance de mouvements citoyens de jeunes des quartiers de la ville et de la banlieue tels que le Set-setal, à l’initiative de jeunes du quartier de la Médina désireux d’assainir et embellir leur quartier avec des peintures murales (saints confrériques, grandes figures intellectuelles et panafricaines telles que Cheikh Anta Diop, Sankara, Cabral…), ainsi que le Bul-faale et le Hip-Hop, qui ont marqué l’émergence des cultures urbaines dans la capitale. Les acteurs culturels et les artistes se prennent en charge et sont conduits à innover et à investir l’espace libéré par l’État. Comme le note Benga, la scène culturelle se caractérise pendant ces années par l’informel, l’esprit de débrouille, la démultiplication et la déterritorialisation des initiatives culturelles. On assiste à une floraison d’initiatives individuelles et collectives, d’associations et d’évènements culturels, qui permettent d’assurer, par le bas, la vitalité et le dynamisme du secteur de la culture. Les rapports entre les artistes, l’État, et la société se sont ainsi reconfigurés; la culture n’est plus cooptée à des fins politiques, mais devient pour les artistes et les acteurs culturels un outil puissant pour communiquer publiquement une vision du monde indépendante ou en contraste avec l’élite politique.

Musée à ciel ouvert, quartier de la Médina

L’accompagnement étatique de la culture

Dans les années 1990, l’État accompagne – plutôt que dirige, comme à l’ère Senghor – cette redynamisation culturelle par le bas en initiant un processus de décentralisation de l’action culturelle, et en créant une série d’institutions et d’initiatives dont la Maison de la culture Douta Seck, le Festival national des arts et cultures, l’École nationale des arts. Il organise un grand colloque national dans le but de recentrer les acteurs de la culture et les intellectuels de toute appartenance politique autour d’une vision commune de la culture (Charte culturelle 1982-1988). Sous l’impulsion d’artistes plasticiens désireux de se confronter à la création internationale, l’État lance également une manifestation culturelle phare, à savoir la Biennale des arts et des lettres de Dakar, qui deviendra, à partir de 1996, la Biennale de l’art africain contemporain (ou Dak’Art), un rendez-vous artistique devenu incontournable (avec Dak’Art Off) au niveau national et international. Avec l’alternance, dans les années 2000-2010, le président libéral Abdoulaye Wade déclare vouloir renouer avec l’héritage senghorien en augmentant le budget alloué à la culture. Il initie la construction de grands chantiers culturels parmi lesquels ont vu le jour le Grand Théâtre National, le Musée des Civilisations Noires, la Place du Souvenir Africain – dédié au panafricanisme et à la mémoire des grandes personnalités africaines et de la diaspora – ainsi que le (débattu) monument de la Renaissance africaine, dans une orchestration de ses idées de libéralisme, panafricanisme, relecture de la mémoire coloniale, et de culte de sa personnalité.

Le Monument de la Renaissance Africaine, Ouakam, et un mural de la Place du Souvenir Africain, Dakar

Culture et développement durable

A partir des années 2000, et avec l’avènement du président libéral Macky Sall en 2012, on assiste à une privatisation de plus en plus importante du secteur de la culture et à l’émergence massive d’acteurs non-étatiques, mais aussi à des demandes plus pressantes de décentralisation de l’action culturelle sur le territoire national. Les revendications des acteurs culturels expriment des besoins de soutien et d’encadrement plus importants de la part de l’État, aussi dans les régions, que les divers ministres de la culture qui se sont succédé ont rencontré des difficultés à combler. Bien que des avancées aient été introduites par le gouvernement de Macky Sall avec la création du Fonds des cultures urbaines en 2017, suite à une audience avec des rappeurs engagés, et en 2024 avec la reconnaissance du statut de l’artiste et des professionnels de la culture, nombreux sont les acteurs qui exhortent à la définition d’une politique culturelle nationale qui soit en phase avec les réalités socioculturelles du pays, et avec les processus de globalisation du monde de l’art. Or, si les politiques culturelles ont joué un rôle crucial après les indépendances – la culture étant considérée comme l’un des bastions de la construction nationale – elles sont depuis deux décennies fortement dépendantes de l’extérieur, et des injonctions internationales. Ces dernières promeuvent une vision de la culture en tant que pilier du développement durable en ce centrant surtout sur son potentiel économique et de création d’emplois. Une série de soutiens internationaux incitent le Sénégal, tout comme les autres pays africains, à intégrer les politiques culturelles dans les stratégies de développement durable, et à promouvoir plus en particulier le secteur des industries culturelles et créatives, en focalisant sur le potentiel économique et marchand de la culture et de la créativité artistique (rapprochement entre secteurs de la culture et de l’économie).

Mural avec les présidents sénégalais (Senghor, Diouf, Wade, Sall et Faye), Place du Souvenir Africain, Dakar

L’émergence des industries culturelles et créatives (ICC)

Depuis deux décennies, une série de lettres de politiques sectorielles et multisectorielles étatiques concernant le domaine de la culture font état d’une articulation grandissant entre culture, art, développement durable, économie et création d’emplois pour les jeunes. En accord avec les visions de l’UNESCO, d’instances internationales, d’organisations interétatiques, et des partenaires financiers de la coopération, l’accent est posé d’une part sur la promotion de la diversité culturelle, et d’autre part sur le développement du secteur des industries culturelles et créatives (ICC). Les ICC regroupent un ensemble de secteurs tels que l’audiovisuel, les arts de la scène, le cinéma, la mode, l’industrie numérique, l’édition, l’architecture, la gastronomie, le design, le graphisme, et d’autres encore. Elles se situent à l’intersection des arts, de la culture, des affaires et de la technologie et ont comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion et la commercialisation des biens, des services et des activités qui ont un contenu culturel, artistique et patrimonial. L’État sénégalais soutient la culture et les industries culturelles et créatives à travers divers fonds, parmi lesquels le Fonds d’aide à l’édition, le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica), le Fonds de l’action culturelle et sociale, et le Fonds de développement des cultures urbaines, auquel on a rajouté par la suite ‘et des industries créatives’ (FDCUIC), en accord avec les nouvelles tendances en matière de politiques culturelles internationales.

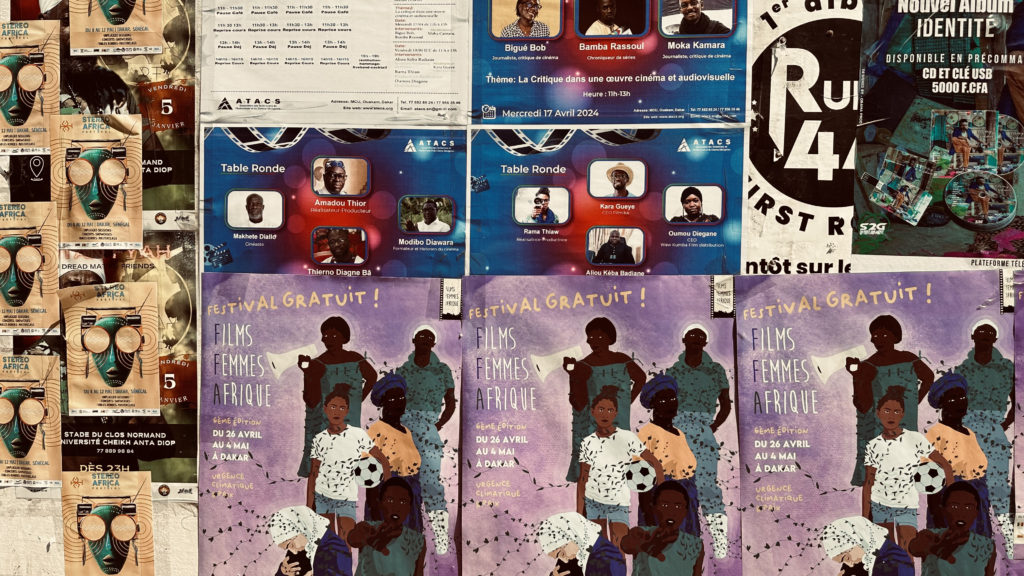

Affiches murales, Maison des cultures urbaines, Ouakam

Quelle place pour la culture dans le renouveau souverainiste ?

Malgré l’existence de ces aides, selon des observateurs et des acteurs culturels consultés, les politiques culturelles sénégalaises demeurent trop fragmentées et manquent d’une vision claire et cohérente. L’accent mis sur les ICC alimente les débats car pouvant entrainer aux yeux de certains un repli des cultures minoritaires et une uniformisation culturelle. Dès lors, nombre d’acteurs culturels et d’artistes appellent à un débat public qui comprenne aussi leur participation pour la définition d’une politique culturelle nationale. Ces exigences de redéfinition de la place de la culture dans le projet sociétal se sont faites encore plus pressantes suite aux remaniements ministériels qui ont eu lieu avec l’avènement du gouvernement du président Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko en avril 2024. Ce nouveau gouvernement souverainiste, fortement supporté par la jeunesse et les acteurs culturels (en particulier des cultures urbaines), en voulant réduire le nombre des ministères, a regroupé dans un même ministère la jeunesse, le sport et la culture, avec la création d’un Secrétariat d’État à la culture, au patrimoine et aux industries créatives. Cette décision de ne pas créer un ministère exclusivement dédié à la culture (et de la placer en troisième position après le sport et la jeunesse) a soulevé au début des nombreuses interrogations parmi les acteurs du monde de la culture et des arts, notamment sur l’orientation future des politiques culturelles du pays et sur la place accordée à la culture et à l’art dans le projet de souveraineté nationale affiché par le nouveau gouvernement.

La société civile de la culture doit s’organiser pour influer davantage sur les politiques publiques et culturelles. Il ne faut pas juste être attentiste, attendre que les choses arrivent. Ça aussi ça fait partie du combat. Le combat ce n’est pas seulement être dans la rue, c’est de s’emparer des questions publiques et politiques, faire toujours des publications, donner nos avis dans les journaux, expliquer la position des gens de la culture, participer au débat public.

A.F.B

Pétition en ligne, Artiste du Daanu

Pour des assises de la culture au Sénégal

En avril 2024, suite à l’annonce des remaniements ministériels concernant le secteur de la culture, Artiste du Daanu, un hub de culture et entreprenariat situé à Ouakam (lié au collectif artistique KENU – Lab’Oratoire des imaginaires), point de rencontre entre différentes start-up, artistes pluridisciplinaires, professionnels de la culture (cinéma, audiovisuel, musique, mode, design, arts vivants) et sciences sociales – lance en ligne la pétition ‘Pour des Assises de la Culture au Sénégal‘. Cet appel à signature est adressé à tous les acteurs et professionnels de la culture en vue de regrouper les acteurs culturels autour d’assises nationales de la culture au Sénégal. Ce collectif, représenté par Alibeta (Saliou Sarr), un artiste pluridisciplinaire engagé, estime crucial d’entreprendre une démarche citoyenne et participative visant à impliquer tous les acteurs culturels dans un processus de refondation culturelle et sociétale.

Hub Artiste du Daanu, Ouakam

Il s’agit pour Artiste du Daanu d’accompagner la nouvelle ère d’alternance politique en remodelant les mentalités et en construisant le pays à la hauteur de son potentiel matériel et immatériel. La culture, au-delà de ses diverses expressions artistiques et folkloriques, est considérée essentielle dans le processus de décolonisation, de reconstruction des imaginaires et de mobilisation du patrimoine culturel sénégalais. Les objectifs poursuivis par ces assises, en plus d’établir un diagnostic des politiques culturelles depuis les indépendances, du statut de l’artiste et du développement des industries culturelles et créatives, sont de mettre en évidence la transversalité de la culture dans tous les aspects de la vie, d’émettre des propositions pour la création d’une politique culturelle cohérente et capable de transcender les diverses disciplines artistiques en montrant la transversalité de la culture dans tous les domaines de la vie, et enfin d’élaborer un Livre blanc avec des recommandations concrètes à discuter avec le gouvernement. Les initiateurs souhaitent articuler les propositions émanant des assises avec les réflexions des nombreux acteurs culturels, associations et structures qui mènent et qui ont déjà mené dans le passé un combat pour une véritable reconnaissance de la culture dans la société sénégalaise. Ils souhaitent placer la culture au cœur de l’identité, du développement et du projet de refondation du pays.

Le premier Talk des acteurs culturel avec Alibeta et d’autres intervenants, Hub Artiste du Daanu, Ouakam

Les talks des acteurs culturels

La première rencontre de PENCCO – Talks des acteurs culturels a eu lieu le 18 mai 2024 à Ouakam, dans le propos de discuter entre acteurs la possible organisation future d’assises nationales de la culture. Une table ronde animée par Alibeta a été organisée dans les locaux du hub, avec la participation de présidents d’associations des métiers de l’art et de la culture, un directeur de festival, et d’une ancienne directrice au ministère de la Culture et actuellement directrice de musée. Le renouveau politique a été estimé favorable à une telle démarche participative. Le contexte culturel dakarois (et sénégalais, malgré une forte concentration à Dakar) est considéré comme extrêmement riche d’acteurs dans toutes les disciplines artistiques, dans le management et l’entreprenariat culturel, qui ont cependant des difficultés à se concerter. Le constat posé est celui d’une fragmentation entre les acteurs et les disciplines artistiques; la création de fonds dédiés à des secteurs culturels spécifiques aurait renforcé les divisions entre disciplines et acteurs, chacun ‘tirant de son coté’ pour obtenir des financements à projet. De plus, dans la culture, avec l’avènement des gouvernements libéraux dès les années 2000 et avec les injonctions provenant de l’extérieur, le coté économique et le ‘business’ sont souvent mis en avant, au détriment de la culture comme vision et projet de société.

La nouvelle réalité politique étant celle de la construction d’un ‘Sénégalais de type nouveau’, avec la jeunesse comme symbole du futur, c’est l’intérêt public, le patriotisme, la citoyenneté, qui devraient être les éléments fondateurs du projet de refondation nationale, et inspirer le comportement des acteurs culturels et des artistes. Un projet souverain et décolonial est ce qui est attendu aujourd’hui, aussi dans la culture. Avec la force des financements qui viennent de l’extérieur et des partenariats internationaux, il s’agit de construire une vision claire de la culture au niveau national à laquelle les partenaires extérieurs puissent se rattacher, pour que le Sénégal redevienne son propre centre, ainsi que l’Afrique dans son ensemble.

Et comme maintenant dans les jargons de l’Union Européenne, des grands fonds, on parle ICC, les acteurs se plongent dedans. C’est ce que je dis, c’est quoi le terme ICC, Industries Culturelles et Créatives ? C’est pour ça que je parle des assises. Les assises servent à ça. Il y a un travail qui a été fait. Mais il n’y a pas eu une réflexion, une vision commune de la culture, une articulation de tout ça. Il y le cinéma d’un côté, le Fopica, ils ont un fonds. Les cultures urbaines de l’autre côté, la danse de l’autre côté, la littérature de l’autre côté. C’est tellement fragmenté. Le théâtre est laissé en rade. Et chaque acteur se bat pour tirer de son côté. Mais il n’y a pas une réflexion articulée de tout ça. (…) Parce que pour moi une politique est née d’une vision. Il faut une vision de quel type de société nous voulons, et quel est le rôle de la culture dans la production de cette société-là. On propose, nous, un regard transversal de la culture. C’est ça qu’on propose comme assises. Ce n’est pas juste le côté industries culturelles, musique, théâtre et cinéma. C’est quel est le rôle de la culture dans le projet de société et qui doit être la fondation et la base du projet de société. Et qui doit être nourri des cosmogonies locales, des connaissances locales. Pas juste être nourri de l’Union Européenne ou de tout ce que tu veux. On est rentré dans une œuvre purement décoloniale, mais sans être dans la réaction, plutôt dans l’action, de ce qu’on veut construire. L’essentiel de notre temps c’est de tracer des nouvelles utopies.

A.S.S.

Affiche du premier PENCCO: Talks des acteurs culturels à Ouakam

D’autres rencontres entre acteurs culturels ont eu lieu depuis, en contribuant à une mise en réseau entre acteurs et en permettant des échanges à l’intérieur et entre les divers domaines artistiques. Pour l’instant, les rencontres concernent les acteurs par secteur culturel (en 2025 la musique), dans l’objectif d’élaborer à terme des recommandations pour le dialogue entre acteurs culturels et autorités en charge de la culture. Ces démarches citoyennes, dont l’initiative provient d’un collectif de (jeunes) artistes, attestent d’une volonté claire de participer à la définition d’une vision et d’un projet de société nouveau, avec la culture et l’art comme éléments fondamentaux et transversaux.

Notons que depuis le remaniement gouvernemental de septembre 2025, la culture possède à nouveau un ministère dédié, le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme. Les revendications du monde de la culture sénégalais appelant à un ministère dédié semblent ainsi avoir été prises en compte par le gouvernement, qui opère, comme l’indique l’appellatif du ministère, un lien davantage soutenu entre culture, artisanat et secteur touristique dans le déroulement de son plan de développement ‘Sénégal 2050’.